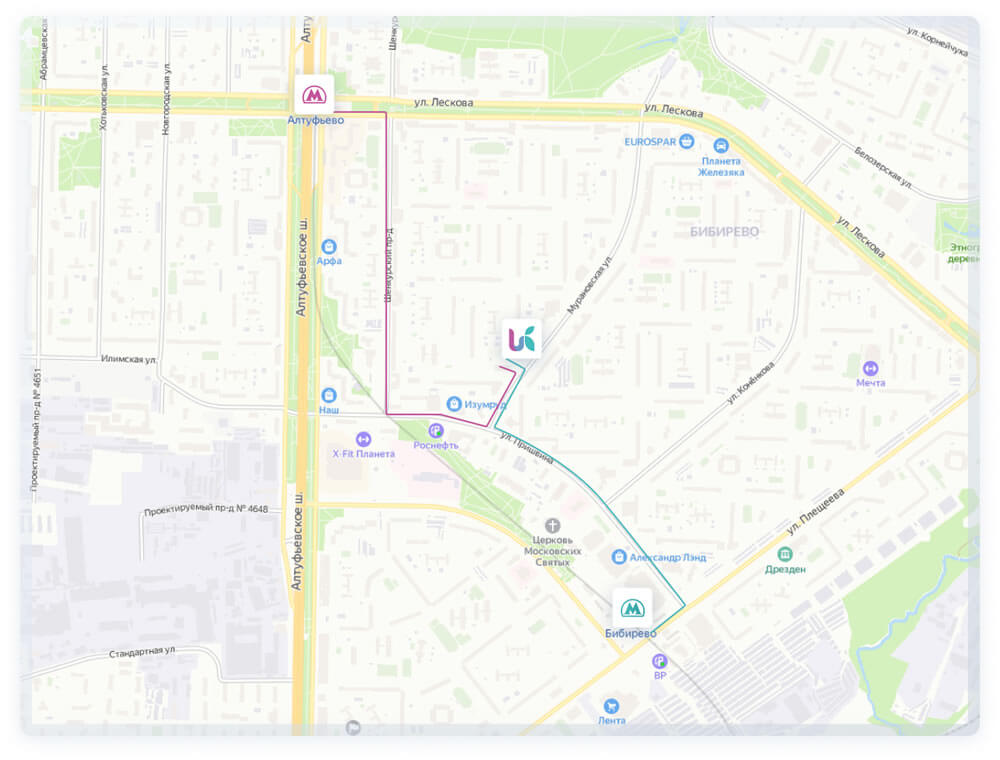

г. Москва

Бибирево, ул. Мурановская, д.5

Нейроваскулярный конфликт

Сосуды способны сдавливать черепно-мозговые нервы при контакте с ними. Если это происходит, возникает компрессия и нарушение функции пострадавшего нерва. Синдром сдавления нервно-сосудистой системы обычно вызывается артериями, которые непосредственно контактируют с частью черепно-мозговых нервов. Такая патология называется нейроваскулярный конфликт.

Читать больше в справочнике.

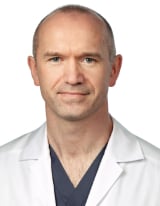

Кто проводит операцию

Нейрохирург

Кандидат медицинских наук

Спасает жизни с 2016 года

Раcсчитаем примерную стоимость

Цены на приём

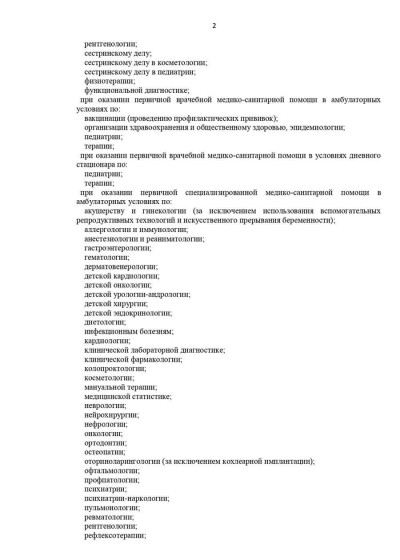

| Код услуги | Название услуги | Базовая стоимость |

| Нейрохирургия, 1 кат. сложности | ||

| SK24.02.065 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и аллокостных имплантатов 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.135 | Имплантация внутримозговых электродов стереотаксическим методом 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.066 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием контракционно-дистракционных аппаратов 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.136 | Коррекция положения внутримозговых электродов 2 категории сложности | 161 000 р. |

| SK24.02.067 | Люмбо-перитонеальное шунтирование 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.137 | Коррекция положения внутримозговых электродов стереотаксическим методом 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.068 | Люмбальный дренаж наружный 1 категории сложности | 34 500 р. |

| SK24.03.138 | Разделение или иссечение нерва 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.069 | Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.139 | Сшивание нерва 2 категории сложности | 161 000 р. |

| SK24.02.070 | Пластика дефекта основания черепа 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.140 | Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.071 | Пластика дефекта основания черепа с использованием аутотрансплантации костей свода черепа 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.141 | Рассечение спаек и декомпрессия нерва 2 категории сложности | 161 000 р. |

| SK24.02.072 | Дренирование бокового желудочка головного мозга наружное 1 категории сложности | 80 500 р. |

| SK24.03.142 | Рассечение спаек и декомпрессия ветвей лицевого нерва 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.073 | Удаление черепно-лицевого новообразования 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.03.144 | Периартериальная симпатэктомия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.074 | Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.145 | Невротомия 2 категории сложности | 161 000 р. |

| SK24.02.075 | Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.146 | Невротомия с применением микрохирургической техники 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.076 | Резекция черепно-лицевого комплекса 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.03.147 | Трансплантация нерва 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.077 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.148 | Невротрипсия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.078 | Резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.149 | Радикулотомия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.079 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.150 | Хордотомия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.080 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.151 | Комиссуротомия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.081 | Реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.03.152 | Бульботомия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.082 | Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.153 | Трактотомия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.083 | Трансназальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.154 | Аутотрансплантация периферического нерва 2 категории сложности | 161 000 р. |

| SK24.02.084 | Транскраниальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.155 | Аутотрансплантация периферического нерва с использованием микрохирургической техники 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.085 | Пластика ликворной фистулы 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.156 | Симпатэктомия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.086 | Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания черепа 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.157 | Симпатэктомия торакоскопическая 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.087 | Эндоскопическая пластика ликворных фистул 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.158 | Вылущивание невриномы 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.088 | Трансназальная пластика ликворных фистул 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.159 | Транспозиция нерва 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.089 | Установка баллон-катетера в пазуху основной кости 1 категории сложности | 57 500 р. |

| SK24.03.160 | Транспозиция ветвей лицевого нерва с использованием микрохирургической техники 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.090 | Пластика ликворной фистулы основания черепа эндоназальная с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.161 | Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.091 | Установка вентрикулярного дренажа наружного 1 категории сложности | 80 500 р. |

| SK24.03.162 | Невротизация 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.092 | Вентрикуло-перитонеальное шунтирование 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.163 | Невротизация брахиоплексальная селективная с применением микрохирургической техники 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.093 | Дренирование опухолевых кист полости черепа 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.164 | Невротизация интеркостобрахеальная селективная с применением микрохирургической техники 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.094 | Имплантация эпидуральных электродов 1 категории сложности | 69 000 р. |

| SK24.03.165 | Невротизация внутриплексальная с применением микрохирургической техники 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.095 | Имплантация эпидуральных спинальных электродов 1 категории сложности | 69 000 р. |

| SK24.03.166 | Удаление новообразования спинномозгового нерва 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.096 | Имплантация эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.167 | Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.097 | Коррекция положения эпидуральных электродов 1 категории сложности | 57 500 р. |

| SK24.03.168 | Каротидная эндартерэктомия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.098 | Коррекция положения спинальных электродов 1 категории сложности | 57 500 р. |

| SK24.03.169 | Наложение экстра-интракраниального анастомоза (ЭИКМА) 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.099 | Коррекция положения эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.170 | или задним доступом 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.100 | Имплантация нейростимулятора 1 категории сложности | 69 000 р. |

| SK24.03.171 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.101 | Имплантация подкожной части нейростимулятора 1 категории сложности | 57 500 р. |

| SK24.03.172 | Декомпрессивная ламинэктомия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.102 | Пластика дефекта свода черепа 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.173 | или декомпрессии невральных структур без стабилизации 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.103 | Пластика дефекта свода черепа с использованием аутотрансплантатов из костей свода черепа 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.174 | Декомпрессия тройничного нерва при нейроваскулярном конфликте (Тройничная невралгия) 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.104 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.02.105 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.175 | Коррекция извитости сонной артерии с применением эндоскопической ассистенции 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.106 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная орбитотомия и двусторонняя остеотомия верхней челюсти с медиальным перемещением 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.177 | Рассечение спаек и декомпрессия нерва 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.107 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Парциальная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.178 | Реконструкция кости-вертебропластика 2 категории сложности | 161 000 р. |

| SK24.02.108 | Удаление новообразования ствола головного мозга 1 категории сложности | 460 000 р. |

| SK24.03.179 | Высокопоточное экстра-интракраниальное шунтирование 2 категории сложности | 644 000 р. |

| SK24.02.109 | Удаление новообразования ствола головного мозга микрохирургическое 1 категории сложности | 460 000 р. |

| SK24.03.180 | Стереотаксическая биопсия 2 категории сложности | 161 000 р. |

| SK24.02.110 | Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга 1 категории сложности | 460 000 р. |

| SK24.03.181 | Декомпрессия орбиты эндоскопическая 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.111 | Реконструкция лобно-глазничного комплекса 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.182 | Декомпрессия V3 сегмента позвоночной артерии (Аномалия Киммерле) 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.112 | Реконструкция лобно-скуло-глазничного комплекса 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.183 | Опухоли спинного мозга интрамедуллярные-удаление 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.113 | Реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.184 | Гематомы, гидромы и кисты спинного мозга сирингомиелитические-нейрохирургическое вмешательство 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.114 | Реконструкция лобно-скуло-носо-глазничного комплекса 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.185 | Репозиция отломков костей при переломах 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.115 | Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.186 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.116 | Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации 1 категории сложности | 230 000 р. |

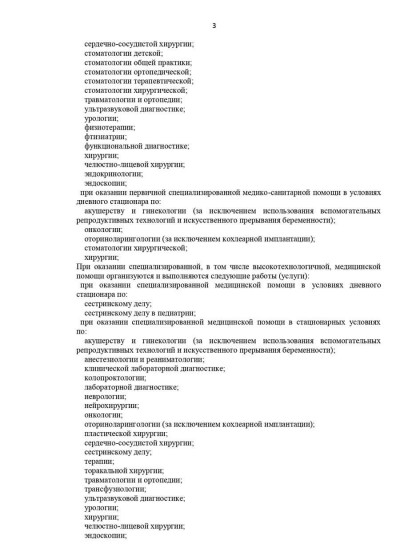

| SK24.04.001 | Удаление новообразования гипофиза 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.117 | Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.002 | Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.118 | Удаление новообразования желудочков мозга 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.003 | Удаление новообразования гипофиза транскраниальным доступом 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.119 | Удаление новообразования желудочков мозга с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.004 | Удаление новообразования гипофиза трансназальным микроскопическим доступом 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.120 | Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.04.005 | Пункция желудочка головного мозга 3 категории сложности | 144 900 р. |

| SK24.02.121 | Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.04.006 | Краниопластика 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.122 | Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.04.007 | Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов 3 категории сложности | 103 500 р. |

| SK24.02.123 | Деструкция зоны вхождения задних корешков в спинной мозг 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.008 | Вентрикулостомия 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.124 | Удаление новообразования оболочек спинного мозга 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.009 | Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.125 | Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.010 | Установка вентрикуло-цистернального дренажа 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.126 | Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.011 | Установка внечерепного желудочкового шунта 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.127 | Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва микроваскулярная с установкой протектора 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.012 | Удаление абсцесса головного мозга с капсулой 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.128 | Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III желудочка головного мозга 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.013 | Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.129 | Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.014 | Удаление кисты головного мозга 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.130 | Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.015 | Пункция гематомы головного мозга 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.131 | Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.016 | Декомпрессивная трепанация 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.132 | Деструкция подкорковых структур головного мозга 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.04.017 | Удаление гематомы головного мозга 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.133 | Деструкция подкорковых структур стереотаксическим методом 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.04.018 | Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи фибринолитических препаратов 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.134 | Имплантация внутримозговых электродов 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.019 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с коагуляцией патологических сосудов артериовенозной мальформации 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.135 | Имплантация внутримозговых электродов стереотаксическим методом 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.020 | Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с иссечением артериовенозной мальформации 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.136 | Коррекция положения внутримозговых электродов 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.04.021 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации глубинных структур 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.137 | Коррекция положения внутримозговых электродов стереотаксическим методом 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.022 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.138 | Разделение или иссечение нерва 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.023 | Удаление гематом больших полушарий головного мозга 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.139 | Сшивание нерва 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.04.024 | Удаление гематом мозжечка 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.140 | Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.025 | Удаление гематом глубинных структур головного мозга 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.141 | Рассечение спаек и декомпрессия нерва 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.04.026 | Пластика черепных нервов 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.142 | Рассечение спаек и декомпрессия ветвей лицевого нерва 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.027 | Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.144 | Периартериальная симпатэктомия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.028 | Удаление новообразований головного мозга 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.145 | Невротомия 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.04.029 | Удаление субдуральной гематомы 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.146 | Невротомия с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.030 | Кортикальная топэктомия 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.147 | Трансплантация нерва 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.031 | Лобэктомия 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.148 | Невротрипсия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.032 | Роботассистированная лобэктомия 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.149 | Радикулотомия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.033 | Амигдалогиппокампэктомия 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.150 | Хордотомия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.034 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.151 | Комиссуротомия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.035 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.152 | Бульботомия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.036 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансоральным доступом с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.04.037 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансназальным доступом с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.04.038 | Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.153 | Трактотомия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.039 | Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.156 | Симпатэктомия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.040 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.157 | Симпатэктомия торакоскопическая 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.041 | Клипирование шейки аневризмы внутренней сонной артерии 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.158 | Вылущивание невриномы 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.042 | Клипирование шейки аневризмы средней мозговой артерии 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.159 | Транспозиция нерва 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.043 | Клипирование шейки аневризмы передней мозговой артерии 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.160 | Транспозиция ветвей лицевого нерва с использованием микрохирургической техники 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.044 | Клипирование шейки аневризмы базиллярной артерии (бифуркации) путем хирургических доступов с резекцией костей основания черепа 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.161 | Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.045 | Клипирование шейки аневризмы дистальных сегментов артерий головного мозга 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.162 | Невротизация 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.046 | Клипирование шейки аневризмы задней нижней мозжечковой артерии 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.163 | Невротизация брахиоплексальная селективная с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.047 | Клипирование шейки аневризмы каротидно-офтальмического сегмента 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.164 | Невротизация интеркостобрахеальная селективная с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.048 | Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных аневризм головного мозга 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.165 | Невротизация внутриплексальная с применением микрохирургической техники 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.049 | Укрепление стенок аневризмы артерий головного мозга 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.166 | Удаление новообразования спинномозгового нерва 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.050 | Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.167 | Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.051 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров 3 категории сложности | 621 000 р. |

| SK24.02.168 | Каротидная эндартерэктомия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.052 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров с применением внутрисосудистой аспирации крови открытым способом 3 категории сложности | 828 000 р. |

| SK24.02.169 | Наложение экстра-интракраниального анастомоза (ЭИКМА) 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.053 | Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного давления 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.170 | или задним доступом 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.054 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.171 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.055 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.172 | Декомпрессивная ламинэктомия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.056 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки и свода черепа ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.173 | или декомпрессии невральных структур без стабилизации 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.057 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки и венозных синусов ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.174 | Декомпрессия тройничного нерва при нейроваскулярном конфликте (Тройничная невралгия) 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.058 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки, свода черепа и венозных синусов ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.175 | Коррекция извитости сонной артерии с применением эндоскопической ассистенции 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.059 | Имплантация субдуральных электродов 3 категории сложности | 207 000 р. |

| SK24.02.176 | Артродез позвоночника 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.060 | Каллозотомия 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.177 | Рассечение спаек и декомпрессия нерва 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.061 | Каллозотомия микрохирургическая 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.178 | Реконструкция кости-вертебропластика 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.04.062 | Гемисферотомия функциональная 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.179 | Высокопоточное экстра-интракраниальное шунтирование 1 категории сложности | 460 000 р. |

| SK24.04.063 | Гемисферотомия функциональная микрохирургическая 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.180 | Стереотаксическая биопсия 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.04.064 | Имплантация программируемой системы в область блуждающего нерва 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.181 | Декомпрессия орбиты эндоскопическая 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.065 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и аллокостных имплантатов 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.182 | Декомпрессия V3 сегмента позвоночной артерии (Аномалия Киммерле) 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.066 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием контракционно-дистракционных аппаратов 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.183 | Опухоли спинного мозга интрамедуллярные-удаление 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.067 | Люмбо-перитонеальное шунтирование 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.184 | Гематомы, гидромы и кисты спинного мозга сирингомиелитические-нейрохирургическое вмешательство 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.068 | Люмбальный дренаж наружный 3 категории сложности | 62 100 р. |

| SK24.02.185 | Репозиция отломков костей при переломах 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.04.069 | Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.186 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.04.070 | Пластика дефекта основания черепа 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.187 | Радиочастотная термоабляция (1 уровень) 1 категории сложности | 57 500 р. |

| SK24.04.071 | Пластика дефекта основания черепа с использованием аутотрансплантации костей свода черепа 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.001 | Удаление новообразования гипофиза 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.04.072 | Дренирование бокового желудочка головного мозга наружное 3 категории сложности | 144 900 р. |

| SK24.03.002 | Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.04.073 | Удаление черепно-лицевого новообразования 3 категории сложности | 207 000 р. |

| SK24.03.003 | Удаление новообразования гипофиза транскраниальным доступом 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.04.074 | Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.004 | Удаление новообразования гипофиза трансназальным микроскопическим доступом 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.04.075 | Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.005 | Пункция желудочка головного мозга 2 категории сложности | 112 700 р. |

| SK24.04.076 | Резекция черепно-лицевого комплекса 3 категории сложности | 207 000 р. |

| SK24.03.006 | Краниопластика 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.077 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.007 | Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов 2 категории сложности | 80 500 р. |

| SK24.04.078 | Резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.008 | Вентрикулостомия 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.079 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.03.009 | Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.080 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.03.010 | Установка вентрикуло-цистернального дренажа 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.081 | Реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях 3 категории сложности | 207 000 р. |

| SK24.03.011 | Установка внечерепного желудочкового шунта 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.082 | Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или аллотрансплантами 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.012 | Удаление абсцесса головного мозга с капсулой 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.04.083 | Трансназальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.013 | Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.04.084 | Транскраниальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.014 | Удаление кисты головного мозга 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.04.085 | Пластика ликворной фистулы 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.015 | Пункция гематомы головного мозга 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.086 | Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания черепа 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.016 | Декомпрессивная трепанация 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.087 | Эндоскопическая пластика ликворных фистул 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.017 | Удаление гематомы головного мозга 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.088 | Трансназальная пластика ликворных фистул 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.018 | Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи фибринолитических препаратов 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.089 | Установка баллон-катетера в пазуху основной кости 3 категории сложности | 103 500 р. |

| SK24.04.090 | Пластика ликворной фистулы основания черепа эндоназальная с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.001 | Удаление новообразования гипофиза 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.02.002 | Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.02.003 | Удаление новообразования гипофиза транскраниальным доступом 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.02.004 | Удаление новообразования гипофиза трансназальным микроскопическим доступом 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.074 | Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.005 | Пункция желудочка головного мозга 1 категории сложности | 80 500 р. |

| SK24.03.075 | Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.147 | Трансплантация нерва 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.006 | Краниопластика 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.076 | Резекция черепно-лицевого комплекса 2 категории сложности | 161 000 р. |

| SK24.04.148 | Невротрипсия 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.007 | Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов 1 категории сложности | 57 500 р. |

| SK24.03.077 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или аллотрансплантами 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.149 | Радикулотомия 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.008 | Вентрикулостомия 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.078 | Резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.150 | Хордотомия 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.009 | Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.079 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.04.151 | Комиссуротомия 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.010 | Установка вентрикуло-цистернального дренажа 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.080 | Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.04.152 | Бульботомия 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.011 | Установка внечерепного желудочкового шунта 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.081 | Реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях 2 категории сложности | 161 000 р. |

| SK24.04.153 | Трактотомия 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.012 | Удаление абсцесса головного мозга с капсулой 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.082 | Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или аллотрансплантами 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.154 | Аутотрансплантация периферического нерва 3 категории сложности | 207 000 р. |

| SK24.02.013 | Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.083 | Трансназальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.155 | Аутотрансплантация периферического нерва с использованием микрохирургической техники 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.014 | Удаление кисты головного мозга 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.084 | Транскраниальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.156 | Симпатэктомия 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.015 | Пункция гематомы головного мозга 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.085 | Пластика ликворной фистулы 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.157 | Симпатэктомия торакоскопическая 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.016 | Декомпрессивная трепанация 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.086 | Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания черепа 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.158 | Вылущивание невриномы 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.017 | Удаление гематомы головного мозга 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.087 | Эндоскопическая пластика ликворных фистул 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.159 | Транспозиция нерва 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.018 | Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи фибринолитических препаратов 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.088 | Трансназальная пластика ликворных фистул 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.160 | Транспозиция ветвей лицевого нерва с использованием микрохирургической техники 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.019 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с коагуляцией патологических сосудов артериовенозной мальформации 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.089 | Установка баллон-катетера в пазуху основной кости 2 категории сложности | 80 500 р. |

| SK24.04.161 | Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.020 | Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с иссечением артериовенозной мальформации 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.090 | Пластика ликворной фистулы основания черепа эндоназальная с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.162 | Невротизация 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.021 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации глубинных структур 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.091 | Установка вентрикулярного дренажа наружного 2 категории сложности | 112 700 р. |

| SK24.04.163 | Невротизация брахиоплексальная селективная с применением микрохирургической техники 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.022 | Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.092 | Вентрикуло-перитонеальное шунтирование 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.164 | Невротизация интеркостобрахеальная селективная с применением микрохирургической техники 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.023 | Удаление гематом больших полушарий головного мозга 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.093 | Дренирование опухолевых кист полости черепа 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.04.165 | Невротизация внутриплексальная с применением микрохирургической техники 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.024 | Удаление гематом мозжечка 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.094 | Имплантация эпидуральных электродов 2 категории сложности | 96 600 р. |

| SK24.04.166 | Удаление новообразования спинномозгового нерва 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.025 | Удаление гематом глубинных структур головного мозга 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.095 | Имплантация эпидуральных спинальных электродов 2 категории сложности | 96 600 р. |

| SK24.04.167 | Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.026 | Пластика черепных нервов 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.096 | Имплантация эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.168 | Каротидная эндартерэктомия 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.027 | Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.097 | Коррекция положения эпидуральных электродов 2 категории сложности | 80 500 р. |

| SK24.04.169 | Наложение экстра-интракраниального анастомоза (ЭИКМА) 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.028 | Удаление новообразований головного мозга 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.098 | Коррекция положения спинальных электродов 2 категории сложности | 80 500 р. |

| SK24.04.170 | или задним доступом 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.029 | Удаление субдуральной гематомы 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.099 | Коррекция положения эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.171 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.030 | Кортикальная топэктомия 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.100 | Имплантация нейростимулятора 2 категории сложности | 96 600 р. |

| SK24.04.172 | Декомпрессивная ламинэктомия 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.031 | Лобэктомия 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.101 | Имплантация подкожной части нейростимулятора 2 категории сложности | 80 500 р. |

| SK24.04.173 | или декомпрессии невральных структур без стабилизации 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.032 | Роботассистированная лобэктомия 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.102 | Пластика дефекта свода черепа 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.174 | Декомпрессия тройничного нерва при нейроваскулярном конфликте (Тройничная невралгия) 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.033 | Амигдалогиппокампэктомия 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.103 | Пластика дефекта свода черепа с использованием аутотрансплантатов из костей свода черепа 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.175 | Коррекция извитости сонной артерии с применением эндоскопической ассистенции 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.034 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.104 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса 2 категории сложности | 161 000 р. |

| SK24.04.176 | Артродез позвоночника 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.035 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.105 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.177 | Рассечение спаек и декомпрессия нерва 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.036 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансоральным доступом с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.106 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Циркулярная орбитотомия и двусторонняя остеотомия верхней челюсти с медиальным перемещением 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.178 | Реконструкция кости-вертебропластика 3 категории сложности | 207 000 р. |

| SK24.02.037 | Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансназальным доступом с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.107 | Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Парциальная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.179 | Высокопоточное экстра-интракраниальное шунтирование 3 категории сложности | 828 000 р. |

| SK24.02.038 | Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.108 | Удаление новообразования ствола головного мозга 2 категории сложности | 644 000 р. |

| SK24.04.180 | Стереотаксическая биопсия 3 категории сложности | 207 000 р. |

| SK24.02.039 | Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.109 | Удаление новообразования ствола головного мозга микрохирургическое 2 категории сложности | 644 000 р. |

| SK24.04.181 | Декомпрессия орбиты эндоскопическая 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.02.040 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.110 | Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга 2 категории сложности | 644 000 р. |

| SK24.04.183 | Опухоли спинного мозга интрамедуллярные-удаление 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.02.041 | Клипирование шейки аневризмы внутренней сонной артерии 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.111 | Реконструкция лобно-глазничного комплекса 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.04.186 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.03.112 | Реконструкция лобно-скуло-глазничного комплекса 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.03.113 | Реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.189 | Невролиз и декомпрессия нерва. Декомпрессия срединного нерва на уровне карпального канала 1 категории сложности | 46 000 р. |

| SK24.02.042 | Клипирование шейки аневризмы средней мозговой артерии 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.114 | Реконструкция лобно-скуло-носо-глазничного комплекса 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.045 | Клипирование шейки аневризмы дистальных сегментов артерий головного мозга 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.115 | Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением микрохирургической техники 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.190 | Невролиз и декомпрессия нерва. Декомпрессия локтевого нерва на уровне кубитального канала 1 категории сложности | 46 000 р. |

| SK24.02.046 | Клипирование шейки аневризмы задней нижней мозжечковой артерии 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.116 | Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.047 | Клипирование шейки аневризмы каротидно-офтальмического сегмента 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.117 | Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с применением микрохирургической техники 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.191 | Декомпрессия краниовертебрального перехода 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.02.048 | Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных аневризм головного мозга 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.118 | Удаление новообразования желудочков мозга 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.049 | Укрепление стенок аневризмы артерий головного мозга 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.119 | Удаление новообразования желудочков мозга с применением микрохирургической техники 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.050 | Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.120 | Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга 2 категории сложности | 483 000 р. |

| SK24.02.051 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров 1 категории сложности | 345 000 р. |

| SK24.03.121 | Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга с применением микрохирургической техники 2 категории сложности | 483 000 р. |

| SK24.02.052 | Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских размеров с применением внутрисосудистой аспирации крови открытым способом 1 категории сложности | 460 000 р. |

| SK24.03.122 | Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка с применением микрохирургической техники 2 категории сложности | 483 000 р. |

| SK24.02.053 | Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного давления 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.123 | Деструкция зоны вхождения задних корешков в спинной мозг 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.054 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.124 | Удаление новообразования оболочек спинного мозга 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.055 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.125 | Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.056 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки и свода черепа ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.126 | Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.057 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки и венозных синусов ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.127 | Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва микроваскулярная с установкой протектора 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.058 | Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки, свода черепа и венозных синусов ауто- или аллотрансплантами 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.128 | Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III желудочка головного мозга 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.059 | Имплантация субдуральных электродов 1 категории сложности | 115 000 р. |

| SK24.03.129 | Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса 2 категории сложности | 241 500 р. |

| SK24.02.060 | Каллозотомия 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.130 | Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.061 | Каллозотомия микрохирургическая 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.131 | Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 322 000 р. |

| SK24.02.062 | Гемисферотомия функциональная 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.132 | Деструкция подкорковых структур головного мозга 2 категории сложности | 483 000 р. |

| SK24.02.063 | Гемисферотомия функциональная микрохирургическая 1 категории сложности | 230 000 р. |

| SK24.03.133 | Деструкция подкорковых структур стереотаксическим методом 2 категории сложности | 483 000 р. |

| SK24.02.064 | Имплантация программируемой системы в область блуждающего нерва 1 категории сложности | 172 500 р. |

| SK24.03.134 | Имплантация внутримозговых электродов 2 категории сложности | 241 500 р. |

| Нейрохирургия, 2 кат. сложности | ||

| SK24.03.188 | Невролиз и декомпрессия нерва. Декомпрессия локтевого нерва на уровне кубитального канала 2 категории сложности | 80 500 р. |

| SK24.03.187 | Невролиз и декомпрессия нерва. Декомпрессия срединного нерва на уровне карпального канала 2 категории сложности | 80 500 р. |

| SK24.03.189 | Декомпрессия краниовертебрального перехода 2 категории сложности | 322 000 р. |

| Нейрохирургия, 3 кат. сложности | ||

| SK24.04.182 | Декомпрессия V3 сегмента позвоночной артерии (Аномалия Киммерле) 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.04.184 | Гематомы, гидромы и кисты спинного мозга сирингомиелитические-нейрохирургическое вмешательство 3 категории сложности | 310 500 р. |

| SK24.04.185 | Репозиция отломков костей при переломах 3 категории сложности | 414 000 р. |

| SK24.04.188 | Невролиз и декомпрессия нерва. Декомпрессия локтевого нерва на уровне кубитального канала 3 категории сложности | 103 500 р. |

| SK24.04.187 | Невролиз и декомпрессия нерва. Декомпрессия срединного нерва на уровне карпального канала 3 категории сложности | 103 500 р. |

| SK24.04.189 | Декомпрессия краниовертебрального перехода 3 категории сложности | 414 000 р. |

Справочник пациента

Причины

Нарушение возникает из-за анатомических особенностей: переходная зона между центральной и периферической миелиновой оболочкой нерва является наиболее уязвимой областью для компрессии (сдавливания). Заболевание может спровоцировать механическое воздействие в этой зоне. Все случаи нейроваскулярного конфликта имеют различную симптоматику. Проявления заболевания индивидуальны и зависят от расположения пораженного нерва. Иногда симптомы могут возникать, если сосудисто-нервный контакт находится за пределами переходной зоны. Кроме того, отмечают случаи, когда нейроваскулярный конфликт связан со смещением и атрофией нерва.

Клиническая картина нейроваскулярного конфликта зависит от пораженной пары черепно-мозговых нервов

Нейроваскулярный конфликт – возникает при прямом контакте кровеносных сосудов и черепно-мозговых нервов (ЧМН). Наиболее распространенными синдромами компрессии являются тригеминальная невралгия, гемифациальный спазм, вестибулярная пароксизмия, языкоглоточная невралгия, спастическая кривошея. Нейрососудистые конфликты часто обнаруживаются при диагностике у бессимптомных пациентов во время планового обследования. Эта закономерность позволила выявить некоторые особенности течения симптоматической и бессимптомной формы:

1. Артерии с большей вероятностью вызывают болезненные проявления, чем вены, предположительно из-за более высокого давления и пульсации.

2. Анатомическое расположение сосудисто-нервного контакта также может влиять на степень выраженности заболевания.

Патогенез

Черепные нервы окружены миелиновой оболочкой, которая обеспечивает изоляционную и метаболическую поддержку аксона. Олигодендроциты образуют миелин в центральной нервной системе, тогда как шванновские клетки образуют миелин в периферической нервной системе. Переходная зона между центральным и периферическим миелином этих оболочек представляет собой анатомическую область с повышенной механической уязвимостью. Опухолевые образования, воспалительные и инфекционные состояния, травмы, пароксизмальное сокращение мышц могут вызвать патологические реакции: сосуды начнут сдавливать уязвимые участки нервов.

Симптомы нейроваскулярного конфликта

Симптомы, характер боли и клиническая картина НВК зависят от пораженной пары черепно-мозговых нервов. Рассмотрим некоторые из них на примере конкретной патологии.

Невралгия тройничного нерва

Пациенты с классической невралгией тройничного нерва (ТН) имеют повторяющиеся эпизоды колющей боли, которая возникает периодами. Она вызывается легкой стимуляцией небольшой области лица (" триггерной зоны") при повседневных действиях, таких как чистка зубов, бритье, прием пищи, нанесение макияжа или во время физической работы. В промежутках между приступами большинство пациентов обычно не испытывают боли. Однако, чем дольше длится нейроваскулярный конфликт тройничного нерва, тем интенсивнее становится боль и тем чаще случаются приступы. Когда у пациентов наблюдается умеренная потеря чувствительности между приступами, используется термин "атипичная" невралгия.

Гемифациальный спазм

Гемифациальный спазм (ГФС) или нейроваскулярный конфликт лицевого нерва характеризуется односторонними, прерывистыми сокращениями мышц. Обычно заболевание начинается в глазном яблоке и распространяется на другие мышцы. Они начинают самопроизвольно сокращаться, человек может жмуриться. Обычно поражается половина лица. Первичный ГФС вызывается нейроваскулярным конфликтом. ГФС встречается в 9 случаях на 100 000 населения.

Вестибулярная пароксизмия

Синдром протекает на фоне приступов головокружения, тошноты, нарушений походки. Симптоматика усиливается во время смены положения головы. Нейроваскулярный конфликт возникает с преддверно-улитковым нервом. В 30% случаев отмечается снижении слуха и шум в ушах. У таких пациентов врачи обнаружили сдавление как вестибулярного, так и кохлеарного нервов. В отличие от четко установленных локализации места компрессии у других нейроваскулярных патологий, при вестибулярном пароксизме это положение может варьироваться от 0,1 до 10,2 мм от ствола мозга.

Языкоглоточная невралгия

Невралгия языкоглоточной области характеризуется сильными приступообразными эпизодами боли, локализующимися в задней части языка, миндалинах, горле или наружном слуховом проходе. Боль аналогична той, которую испытывают пациенты с невралгией тройничного нерва, и может быть вызвана приемом пищи, глотанием или разговором.

Спастическая кривошея

Во время приступа пациент жалуется на интенсивную боль в области верхнего шейного отдела. При это отмечается неконтролируемый поворот головы с наклоном в сторону плеча. Такую симптоматику провоцируют стрессы и резкие нефизиологические движения головой.

Редкие варианты НВК Гипотетически нейроваскулярный конфликт может возникнуть с любой парой черепно-мозговых нервов, которые контактируют с артерий головы. Но встречаются они не часто и в литературе описывают единичные такие наблюдения. К наиболее редким проявлениям этого синдрома относят нарушения глазодвигательного, блокового и отводящего нерва. Симптоматика проявляется в различных сбоях глазодвигательных функций.

Осложнения

К возможным осложнениям заболевания относят сочетанные поражения ЧМН (черепно-мозговых нервов). Два нерва одновременно сдавливаются сосудами и возникает болевой синдром в нескольких триггерных точках. Часто такое встречается при поражении тройничного и лицевого нерва. Лечение подобной патологии затруднено.

Задайте вопрос неврологу или запишитесь на консультацию

Если не лечить нейроваскулярные конфликты, они могут привести к неврозам, снизить работоспособность и сформировать депрессию. Хроническая патология спровоцирует паралич лицевых мышц и нарушение функции того органа, чья пара черепно-мозговых нервов пострадала.

Диагностика

Диагноз можно поставить только на основании инструментальных исследований. При первых симптомах нужно обращаться к врачу. В клинике невролог оценит болевой синдром по специальной шкале, проверит неврологический статус, соберет анамнез – все это помогает отсеять другие патологии со сходным проявлением. После этого врач назначит несколько диагностических процедур:

● МРТ. С помощью МР-ангиографии врач сможет изучить строение сосудов головного мозга, которые и спровоцировали нейроваскулярный конфликт.

● Электромиография. Исследование позволяет изучить нервную активность в мышцах, приступообразные сокращения (пароксизмы).

Нейроваскулярный конфликт – это прямой контакт черепно-мозговых нервов (ЧМН) с кровеносными сосудами, что провоцирует сдавливание.

Лечение нейроваскулярного конфликта (консервативное)

Патологию можно устранить медикаментозно или хирургически. Рассмотрим основные показания для каждого вида лечения.

Консервативная терапия

1. Предпочтительным препаратом для медикаментозного лечения невралгии тройничного нерва является карбамазепин – противосудорожное средство. Первоначально он обеспечивает 100%-ое облегчение боли у 70% пациентов. Однако у многих пациентов наблюдаются побочные эффекты этого препарата, в основном влияющие на центральную нервную систему, такие как усталость и плохая концентрация внимания. При наличии этих противопоказаний назначают альтернативное средство.

2. Вторым препаратом выбора является окскарбазепин, кето-производное карбамазепина, которое показало ту же эффективность, что и карбамазепин, но лучшую переносимость и меньшее количество лекарственных взаимодействий. Если у пациента развивается аллергия на эти препараты, международные рекомендации предполагают применение баклофена и ламотриджина.

3. На ранних стадиях рассматривают ботулинотерапию.

Хирургическое лечение

Несмотря на использование нейропатических обезболивающих препаратов, у некоторых пациентов боль становится рефрактерной (не восприимчива к лекарствам), и они обращаются за хирургическим лечением. К показаниям к хирургическому вмешательству относят хроническую боль продолжительностью более года на фоне медикаментозного лечения. Кроме того, при выборе тактики лечения следует учитывать, что потенциальный вред от хирургического вмешательства не должен превышать потенциальную пользу.

Пациентам старше 70 лет или с сопутствующими тяжелыми заболеваниями следует прибегать к менее инвазивным чрескожным процедурам, таким как баллонная компрессия гассерова ганглия, радиочастотная или глицериновая ризотомия. Более молодые пациенты (до 40 лет) должны быть тщательно обследованы перед вмешательством, поскольку в этой группе часто возникают рецидивы.

Хирургические варианты лечения невралгии тройничного нерва делятся на две категории:

1. Паллиативные деструктивные процедуры. Смысл метода операции в контролируемом повреждении корешка тройничного нерва с целью облегчения боли. Данные процедуры включают радиочастотную операцию, глицериновый ризолиз, баллонную компрессионную ризотомию гассерова ганглия и стереотаксическую радиохирургическую ризотомию.

2. Микроваскулярная декмопрессия (МВД) – классическая операция при нейроваскулярных конфликтах. Хирург разграничивает черепно-мозговые нервы и сосуды специальной перегородкой, что устраняет сдавливание.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от выбранного метода лечения и анамнеза пациента. После хирургического лечения частота рецидивов от паллиативных деструктивных процедур составляет около 50%, терапевтический эффект держится 3–5 лет. Напротив, операция по МВД имеет примерно с 80%-ую вероятностью избавления от боли. Эффект от операции сохраняется более 10–20 лет. Таким образом, операция по микроваскулярной декомпрессии демонстрирует лучшие результаты, но может быть рекомендована не всем в силу значительного количества противопоказаний.

Методы деструкции приводят к временной или стойкой дисфункции нерва и не устраняют причина боли (как побочный эффект воздействия на V нерв-стойкое онемение). МВД устраняет причину болей (разобщение нерва и сосуда).

К сожалению, не существует способов предупредить развитие нейроваскулярных болезни. Остается только прислушиваться к своему организму и регулярно проходить медицинские осмотры или чек-апы

* Информация в справочнике пациента не является рекомендацией по лечению. Получить актуальную информацию о методах диагностики, лечения и реабилитации Вы можете по телефону +7 (495) 900-10-10.

г. Москва, ул. Мурановская, д.5

Бибирево:

970 мАлтуфьево:

1,1 кмШаговая доступность от метро

≈ 15 минутНаличие парковки